口から食べるをあきらめない

「口から食べる」を実現させるためには、嚥下の問題のみを解決しようとしてもうまくいきません。お口の中・覚醒の状態・食べる姿勢や体力・食べる意欲などなど、全身で「口から食べる」ことができる方向へ向かうことが大切です。そのため、私たちは多職種によるチームを立ち上げました。専門的な立場から患者さまに向き合い、「口から食べる」ためのアプローチを行ってまいります。

クチタベチームのご紹介

「口から食べる」ことは、生命維持のための栄養・水分補給だけでなく本来的な欲求に基づく行為です。

精神面の安定にもつながり、「生きる力」となります。

当院では、患者さまに食べる喜びを取り戻していただくとともに、生活の質を向上したいという思いから、病院を挙げて活動しています。

多職種が1つのチームとなり包括的な評価・治療を行います

クチタベ(口から食べる)入院は、多職種が1つのチームとなり、包括的な評価・治療を行います。患者さまがどうすれば食べられるかを専門分野ごとに考えて、チームで話し合い、プランを練っていきます。毎日接している患者さまも、少しの工夫で食べられるようになったり、劇的に変化することがあります。より多くの着眼点を元に経口摂取を実現できるよう日々取り組んでいます。

-

医師

-

薬剤師

-

歯科医師

-

介護士

-

歯科衛生士

-

管理栄養士

-

臨床工学技士

-

ソーシャルワーカー

-

事務スタッフ

-

言語聴覚士

-

作業療法士

-

理学療法士

-

看護師

患者さま

実際どうやっているの?

どうすれば食べられるかを考えて実践します!

口から食べるプロジェクトの主な活動内容

- 「チューブでの栄養摂取」から「口から食べる」へ

- 経管栄養となった方が再び経口摂取へ移行出来るようにサポートする。

- 専門家の細やかな視点を活かしたプラン作成

- 歯科衛生士による口腔ケアやセラピストによる安全な姿勢の提案、食事介助方法、自助具の検討などを行う。

- 多職種からなるチームでのクチタベ回診

- チームで各病棟を訪問し、良いところや改善すべき点を病院全体に発信・共有する。多職種の専門性を生かし、活発に意見を出し合い、改善策を見つける。

- 勉強会の実施

- 勉強会を実施し、知識と技術の向上に取り組む。

看護職・介護職全員に食事介助セミナーを実施。

当院では、大きく分けて次の3つのステップでクチタベを実践しています。

-

アセスメント期

「どうすれば安全に食べられるか」を見つける

- アセスメント

- リサーチ

- プランニング

-

ステップアップ期

「自分で」「普通食を食べられる」に可能な限り近づける

- 口から食べるベースづくり

- 段階的な経口摂取

- 目標達成!

-

トレーニング期

「ご自宅でも食べ続けられるように」定着させる

- リハ・栄養支援

- 退院先の環境調整・引き継ぎ

- アセスメント期 「どうすれば安全に食べられるか」を見つけていく段階

- ステップアップ期 「自分で」「普通食を食べられる」に可能な限り近づけていく段階

- トレーニング期 「ご自宅でも食べ続けられるように」定着させていく段階

さらにその中身は細かく分かれており、段階に応じて細やかなサポートを行っています。

01アセスメント期

-

アセスメント期

「どうすれば安全に食べられるか」を見つける

- アセスメント

- リサーチ

- プランニング

-

ステップアップ期

「自分で」「普通食を食べられる」に可能な限り近づける

- 口から食べるベースづくり

- 段階的な経口摂取

- 目標達成!

-

トレーニング期

「ご自宅でも食べ続けられるように」定着させる

- リハ・栄養支援

- 退院先の環境調整・引き継ぎ

1-1. KTバランスチャートを用いたアセスメント

現在の患者さまの状態を聞き取り、患者さまやご家族の希望をお聞きします。KT(口から食べる)バランスチャートを使って多職種で包括的に評価します。必要に応じてVE(嚥下内視鏡)検査・VF(嚥下造影)検査などを通して、患者さまが抱えている問題点、飲み込みや咀嚼の状態等を把握します。

- KTバランスチャート

- 患者さまの強みと弱みが一目瞭然!多職種による包括的評価

- VE検査・VF検査

- 食べられるかどうかではなく「どうすれば食べられるか?」

KTバランスチャートを用いた包括的評価の例

当院では、NPO法人 口から食べる幸せを守る会理事長小山珠美先生作成のKTバランスチャートを使用して患者さまの状態の評価を行っています。KTバランスチャートでは、食べる意欲や全身状態、摂食状況レベル等、13の項目を1~5点でスコア化します。このチャートを使うことによって、患者さまの強みは何か、患者さまにとってサポートが必要なことは何か、またどの程度のサポートが必要かなどが明らかになります。また、段階的にKTバランスチャートを使用した評価を行うことで、変化を可視化することができます。

KTバランスチャートを用いたアセスメント

患者さまの強み

- 2 全身状態・呼吸状態は良好に保たれている

- 3 積極的なリハビリができる状態

患者さまの弱み

- 1 食べる意欲の低下

- 4 口腔状態

- 6 7 摂食嚥下機能の低下

- 8 9 10 姿勢・活動的視点の低下

- 11 13 摂食状況・栄養的視点の低下

評価点が低い項目について、アセスメントを行い、その状況で必要なリハ・ケアを充実する。評価点が高い項目は維持・強化する。

安全に食べられる方法を探るVF・VE検査

必要に応じて、VF検査(嚥下造影検査)VE検査(嚥下内視鏡検査)を行います。「口から食べる」にあたり、器質的・機能的な問題を確認するとともに、どうすれば安全に食べていただくことができるかを探ります。この検査によって、そのときの患者さまに合った食事形態やリクライニング角度等を決定します。

1-2. 「入院前」よりさらに前の「発症前」に遡るリサーチで、患者さま本来のチカラを知り、ゴール設定を考える。

「食べられなくなる前」ではなく、その原因または遠因となる疾患の「発症前」に遡り、当時の患者さまのADLや病歴・生活歴をリサーチし、次に立てる「クチタベプラン」のゴール設定に活かします。

1-3. 患者さまの強みを活かし、包括的なアプローチにより「クチタベプラン」をプランニング。

KTバランスチャート13項目の評価に対し、1項目ごとにプランニングして、「クチタベプラン」を作成。

常に患者さまに合った方法で「口から食べる」に向けて実践していきます。

KTバランスチャートを用いたプランニング

弱みに対するプランニング

4 口腔状態・食べる機能に問題あり!

- 口腔ケアをしっかり続けて、清浄な状態を保つ

5 認知機能に問題がある

- 覚醒に影響を及ぼす薬剤があれば見直しを行う

- 食事に集中できる「食べる環境」を整える

8 9 食事動作がうまく行っておらず、食事に適した姿勢を取ること、保つことが難しい

- 適したポジショニングを探り、安全に嚥下できる姿勢を探す。

- リハビリにより筋力をつける など

02ステップアップ期

-

アセスメント期

「どうすれば安全に食べられるか」を見つける

- アセスメント

- リサーチ

- プランニング

-

ステップアップ期

「自分で」「普通食を食べられる」に可能な限り近づける

- 口から食べるベースづくり

- 段階的な経口摂取

- 目標達成!

-

トレーニング期

「ご自宅でも食べ続けられるように」定着させる

- リハ・栄養支援

- 退院先の環境調整・引き継ぎ

2-1. 食べられる“口”、食べられる“身体”に。

まずは食べられる基礎をつくりながら、同時に普段の食事での実践を行っていきます。

衛生面や噛み合わせ、唾液の正常な分泌等、口内環境を整えることで食べられる“口”をつくります。口腔ケアや食事前の口内マッサージ等日々のケアに加え、義歯や入れ歯が合っているか、噛み合わせに問題がないか等、歯科衛生士によるチェックを行います。

また、離床やリハビリにより、食事姿勢が取れる・食事動作ができる、食べられる“身体”づくりを行います。

2-2. クチタベスキルを駆使して、段階的に「クチタベ」へステップアップ。

入院生活のすべてを「口から食べる」につなげながら、毎回のお食事で実践していきます。お食事の時には、「環境調整」「姿勢調整」「食事介助」「食楽援助」の4つのクチタベスキルでアプローチし、食事形態やリクライニング角度、介助の割合、摂取量等を段階的にステップアップしていきます。

環境調整

食事スイッチをONに!

食事のときは、頭の中の食事スイッチをONに保つ必要があります。食事に必要のない刺激を控え、食事を楽しめる刺激を与えることで、集中して食事を楽しんでもらえるようにします。

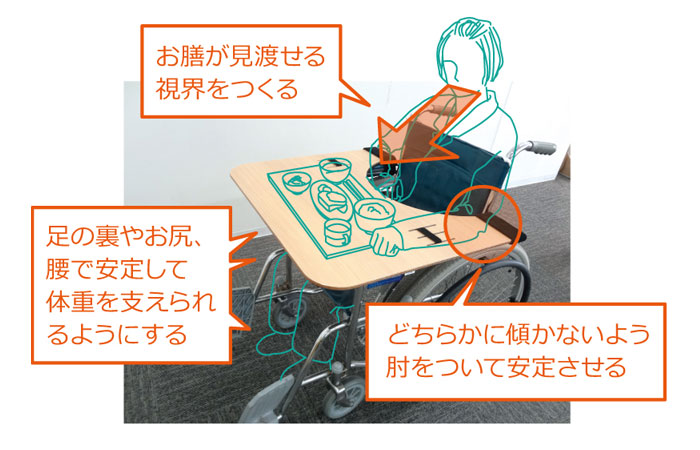

姿勢調整

食べる姿勢・食べやすい体勢に!

食べる姿勢・食べやすい体勢とは、「しっかり嚥下できる」姿勢のことを言います。足の裏やお尻・腰でしっかりと体重を支えていて、どちらかに傾かないのが良い姿勢。テーブルの高さも大事です。また、ベッドや移乗後の車イスに座ったとき、自分で動けない患者さまは無意識に体勢を整えなおすことができません。服やシーツ、皮膚に生じたずれをきっちり直すことも、良い食事姿勢づくりの一つです。

食事介助

患者さまの利き手になりきる。

まずは「食事」を意識してもらいます。食べ物を口に運ぶペース、スプーンを口の中に入れる軌道や口に入れる角度、舌にのせる位置など、患者さまの動作を想定しながら介助します。

食楽支援

訓練を続けるモチベーション「食べたい!」の意欲をサポートする。

嚥下訓練に患者さまの好物を使用しても、ずっと同じだと飽きてしまいます。徐々にバリエーションを増やし、食べる喜びを取り戻していただきます。また、全国の郷土料理をメニューに取り入れた「故郷の味」シリーズや、旬の食材をおいしく効果的に食べる「四季の味」シリーズなど、食べたくなるお食事づくりにも力を入れています。

2-3. 目標達成は通過地点。

クチタベスキルによるステップアップ後、3食経口摂取や自力摂取の目標が実現できたら、今度は退院後も食べ続けられることが目標になります。回復した機能を維持・向上できるようトレーニング期へと移行します。

栄養面からは、活動量の増加に伴い増加した栄養必要量を行います。様子を見ながらさらなる食形態のステップアップを行うことも。

03トレーニング期

-

アセスメント期

「どうすれば安全に食べられるか」を見つける

- アセスメント

- リサーチ

- プランニング

-

ステップアップ期

「自分で」「普通食を食べられる」に可能な限り近づける

- 口から食べるベースづくり

- 段階的な経口摂取

- 目標達成!

-

トレーニング期

「ご自宅でも食べ続けられるように」定着させる

- リハ・栄養支援

- 退院先の環境調整・引き継ぎ

3-1. リハビリ・栄養支援

リハ支援として、退院後の生活の場で必要な動作獲得をめざし、食事時の耐久性や姿勢の修正、嚥下へのアプローチとして、離床拡大や体幹筋力の強化等を行います。

栄養面からは、活動量の増加に伴い増加した栄養必要量を行います。様子を見ながらさらなる食形態のステップアップを行うことも。

3-2. 退院後の環境調整・引き継ぎ

自助具や患者さまに合ったテーブルなどを選定し、退院後も口から食べ続けるために必要な環境を整えます。退院先が自宅であればご家族に、施設であれば施設のスタッフに、食事姿勢の作り方や、介助が必要であれば介助方法等を細かく引き継ぎます。言葉だけでは伝わりづらい部分もあるため、できる限り対面でお伝えできるようにしています。

クチタベ活動報告

患者さまが口から食べられるようになった例や、勉強会の実施告知・実施報告など、随時更新中!

桜十字病院の「クチタベ」について

地域連携室までご相談ください。

096-378-1120